不安于现状,探索思维的无限可能我们每个人都活在独一无二的世界里,这个世界充满了无限可能。然而,现实中的我们往往会被一些惯和固有思维所限,失去了以和探索的心态去看待生活的勇气。作为生命的主人,我们都应该时刻保持

李猛(1971 - ),地开始解冻。二候“蛰虫始振”冬藏之虫敏锐地感受到温暖,美国芝加哥学哲学博士,醒了或半懵半醒,现为北京学哲学系教授。主要研究方向为政治哲学、学、古希腊哲学、早期现代哲学、社会理论,可以打个哈欠伸个懒腰了。三候“鱼陟(zhì)负冰”沉寂了一个冬天的鱼儿在水中游动,主要代表论著有《自然社会:自然法与现代道德世界的形成》等。

作者:李猛

转自:社會學會社(ID:soc_soc)

1.韦伯的问题域

二战以后,但水面尚有未融化的碎冰碴,德国学界逐渐恢复了对马克斯·韦伯思想的兴趣,所以鱼就像是背着冰块在游来游去。律回岁晚冰霜少,随着对韦伯思想的研究渐趋深入,春到人间草木知。便觉眼前生意满,美国社会学界生产的韦伯形象受到了越来越广泛和严厉的批评。在美国社会学界占据主流地位的“韦伯的思想肖像”,东风吹水绿参差。——《立春偶成》[南宋]张拭,通过将韦伯“实证社会学化”、“去历史化”和“单面化”,将韦伯充满张力的复杂著述简化、改造为与主流社会学理论相容的教条学说,并利用这种教条化的韦伯形象(一种以规范秩序为核心问题的社会学理论)来为主流社会学界的诸多实践意识形态提供依据,无论是韦伯的宗教社会学和支配社会学,还是他的“科学学说”(Wissenschftslehre)都经历了类似的命运。

不过,同样受到挑战的还有某种在欧洲知识界中一度占据重要地位的韦伯解释。这种解释的突出代表就是卢卡奇(Georg Lukács)及此后的法兰克福学派。如果说,美国社会学界生产的“韦伯的思想肖像”是一个乐观主义社会理论的“偶像”,那么,卢卡奇这位与韦伯在海德堡交往密切的“朋友和学生”就创造了一个悲观主义社会理论的“偶像”,只不过这个“偶像”没有在理性化的进行曲伴奏下的现代化“喜剧”中出场,而是在理性毁灭的悲剧中扮演主角罢了。但从马尔库塞(Herbert Marcuse)对韦伯毫不留情的批评中,我们可以发现,韦伯的这两个形象之间实际上相去不远。如果套用韦伯本人的说法,帕森斯和本迪克斯(Reinhard Bendix)对韦伯的解释与马尔库塞的理解,分歧只在于他们各自的价值评判立场不同,但他们对韦伯著作却釆用了类似的解释原则,甚至作为这种读解基础的“世界图景”,都是同一个话语空间的产物。只不过一方将韦伯的理性化看作是现代化,而另一方则将这种所谓“现代化”的“理性化”看作是工具理性肆无忌惮的扩张,其实质是异化或者说是一种十足的疯狂,是“在理性的效率之中有计划地消灭成百万的人,有计划地毁灭人类劳动这个进一步繁荣的源泉”。

1975年,针对这些主流解释,德国学者腾布鲁克提出了一个尖锐的挑战:韦伯的核心问题到底是什么?腾布鲁克指出,现有的韦伯形象存在严重的问题,而要重新理解韦伯,就要弄清楚韦伯的核心问题是什么,抛弃将韦伯的著述神圣化(或者说是教科书化)的做法,从著作发展史出发,注意韦伯著述中各种不同文本在形态上的差别,将韦伯笔下成熟的、确定的观点与那些尚在摸索过程中,属于“未完成”性质的著述区分开。从这个角度出发,腾布鲁克指出,理解韦伯思想的关键并非韦伯去世后由韦伯夫人与温克尔曼等人编纂的《经济与社会》,而是韦伯生前亲手编订出版的《宗教社会学文集》,尤其是韦伯在临终前为这一文集撰写或修订的几篇提纲挈领的文章:《文集》“前言”(Vorbemerkung)、“世界宗教的经济”的“导论”(Einleitung)以及著名的“中间反思”(Zwischenbetrachtung)。这些文章是我们理解韦伯的中心问题的“钥匙”。

腾布鲁克(Friedrich H. Tenbruck, 1919 - 1994),德国社会学家,曾在弗莱堡学、马尔堡学学哲学,20世纪50年代研究方向由哲学转向社会学。腾布鲁克复兴了文化社会学,与人共同创立了德国社会学学会的“文化社会学”分会。

尽管对于腾布鲁克的具体观点尚存争议,但腾布鲁克的方法无疑具有重要的价值。他对韦伯本人作品的“除魔”工作提醒我们:一方面,如果想探讨韦伯所分析的各种实质问题,首先要从韦伯的整体思路着眼,从构建韦伯的问题域入手。而另一方面,我们又必须清醒地认识到,韦伯本人对他关注的这些问题的回答,并未构成一个结构完整、无懈可击的著述体系。相反,韦伯的著述是由不同创作时期,出于不同目的撰写的文本构成的一个充满张力与冲突的“战场”,既必须把它们放在韦伯乃至整个德国知识界的各种问题域中来理解,又要考虑到文本本身的“实验性”,毕竟韦伯有许多论述只是尝试性的探索,而非最终答案。当然,上述这两个方面并不矛盾,尽管韦伯文本解释过程中的“解释学循环”问题要比通常情况复杂得多,但如果我们能够同时考虑腾布鲁克提醒我们注意的这两个方面,我们也就有可能掌握了一条解释韦伯社会理论的重要方法原则,使我们去运用韦伯的思想,通过发展他的问题与思路,从而在一个与韦伯共同探索的高度来重建韦伯的文本,而不是将这些文本当作可以不加思考地“寻章摘句”的神圣语录。毕竟,真正追随韦伯的人并不是要去创建韦伯学派,而是要和韦伯一起提问。

运用著作发展史的方法,腾布鲁克重构了韦伯的理性化命题。在腾布鲁克看来,韦伯“毕生的论题”就是“何为理性”的问题。为了解决这一问题,韦伯着手研究了西方社会的理性化过程。在韦伯的笔下,这一历史过程的核心就是“除魔”。因此,要理解理性化的历史阶段和各个环节,就必须考察除魔的历史。

腾布鲁克的文章在方上的出发点博得了广泛的赞赏,但他的具体结论却受到了许多非议。学者们指出,仅仅将韦伯的核心问题归为除魔的论题,未免过于单薄,似乎无力支撑整个韦伯著作的复杂性,毕竟“除魔”这一说法在腾布鲁克自己认定的几篇韦伯关键文本中,也只出现了两三次而已。很难称得上是韦伯的核心概念。而且,“除魔”的概念本身果真能够帮助我们理解韦伯的整个著述吗?一些学者也深表怀疑。施路赫特就对腾布鲁克的命题提出了严厉的批评。在他看来,腾布鲁克有关《经济与社会》的“解构工作”尽管在方上意义重,但却不免矫枉过正。过于强调《宗教社会学论文集》的重要意义,却忽略了《经济与社会》的重要性。尽管《经济与社会》不再像以往那样被看作是韦伯的社会学遗嘱,但其中包含的丰富论述无疑是理解韦伯思想的重要组成分,而且其中的量文本(特别是第一卷)属于韦伯在1915年后的成熟期作品,对于理解韦伯思想具有不可忽视的价值。

不过在有些学者眼中,更为严重的问题是,腾布鲁克的观点表面上是要批评美国式的韦伯形象,实际上却是在捍卫这种已经濒临危机的观念。而要真正理解韦伯的思想,就必须彻底抛弃这种从“现代化”角度思考理性化的思路,真正回到韦伯自己的问题域中。

在亨尼斯看来,韦伯的理论与今日所谓的社会科学,特别是所谓“社会学”关注的问题风马牛不相及。要理解韦伯关心的根本问题是什么,就要将韦伯的论述重新放回当时德国思想界,乃至一个更广阔的思想传统中,不受今天狭隘的专业化学科体系的束缚。在这样的视角下,韦伯一方面被视为整个德国哲学人类学传统的一个现代传人,直接继承了德国哲学人类学和性格学对人(特别是人格与个性)的关注;另一方面韦伯又与马基雅维里以降,以卢梭和托克维尔为代表的经典政治哲学传统血脉相连,关注的焦点是现代政治与人的自由之间的关系。韦伯的核心问题就在这两个思想传统的交汇处,即“现代命运下人的发展”的问题。根据洛维特的经典论述,也就是在一个“专家没有精神,纵欲者没有心灵”的“除魔的世界”中,如何拯救人最后的尊严,而人的尊严就是人的自由,没有自由,也就谈不上什么尊严。亨尼斯强调,只有从这样的问题域出发,才能理解韦伯的理性化命题:“韦伯的主题并非一般意义上的理性化过程,而是实践的生活行为的理性化过程”,韦伯关注的“只有那些与‘所有实践的形式’和‘生活方式的理性化’有关的‘理性化过程’”。这一思路是理解韦伯的经典著作《新教与资本主义精神》的关键。韦伯在这本书中关心的问题并非新教如何通过造就资本主义的“精神”,促进了资本主义的发展,因为早在1902年,桑巴特(Werner Sombart)就已经在他的《现代资本主义》一书中分析过这个问题,而韦伯明确吿诉读者,他关心的问题与桑巴特不同。韦伯关心的问题是新教如何塑造了一种意义上的生活风格(ethical Lebensstil),而正是这种生活风格标志着资本主义在人的“灵魂”中的胜利。

亨尼斯的解读无疑非常具有启发意义,但仍然存在严重的问题。将韦伯放在更为广泛的思想背景中并没有错,但因此忽视了韦伯一代学者重建社会思想的努力,仅仅将他的观点看作是数百年的经典问题的延续,不免矫枉过正了。韦伯本人一再讥讽对科学问题釆取一种半吊子的业余作风或文人气,而亨尼斯的做法却恰恰是在将韦伯的论述“业余化”。而且,隐藏在亨尼斯具体观点背后的理念似乎更令人怀疑,将韦伯视为一个对现代性充满怀疑,对古老的农业社会式的自由抱有强烈怀旧情绪的浪漫主义者,尽管在文本上并非毫无依据,但却很难与韦伯的总体形象相符。最后,亨尼斯与腾布鲁克一样,也未能均衡地考虑韦伯的整个文本,往往忽视了《经济与社会》以及《宗教社会学论文集》中有关和印度宗教的研究。概因为这些成熟的研究往往不符合亨尼斯的“反社会学”(anti-sociology)取向,反而被弃置一旁。

也许要理解韦伯的问题,就需要做韦伯的同伴,而不是死人或僵尸;需要和韦伯一起,甚至要走得更远,站得更高,在腾布鲁克的基本思路、洛维特—亨尼斯的解释传统与施路赫特的文本重建基础上,考察韦伯留给现代社会的,无论在思想和实践中都始终难以逃避的问题:理性化与自由。

2.新教命题:社会理性化与理性化

韦伯晚年开始注意到,并不仅仅存在一种形态的理性化,在等非西方地区同样存在理性化的形式。但是,韦伯始终反对进化—历史观念中的相对主义。在韦伯眼中,“近代西方形态”的理性化仍然具有“独特性”,而这种“独特性”就体现在理性化是“一系列具有普遍意义和普遍有效性的发展”,用韦伯的话说,就是具有“普遍历史意义的问题”。正如腾布鲁克一再指出的,作为“普遍历史意义的”理性化,并非纯属偶然的历史事件,而具有内在的逻辑。在我看来,理性化的普遍历史意义,正体现在理性化是“发展的”。换句话说,西方理性化的独特性,之所以具有普遍历史的意义,在于理性化是能动的理性化。

有关韦伯思想中的“发展”(development)或“进化”(evolution)的问题聚讼纷纭,这里不可能详细讨论这一极为复杂的问题。我们只能简明地指出:必须区分“发展”与“进化”。韦伯笔下经常出现的“发展”一词并没有任何历史规律的意涵,它的意涵往往是:(1)历史运动的逻辑,这往往是多重因素造成的势效果;(2)更为重要的是,它具有“普遍历史”的意涵:即西方理性化由于内在的张力,从而具有了进一步持续“发展”的动力机制。事实上,“发展”的这两个意涵是联系在一起的。正是因为理性化本身是的、多元的,所以才是能动的,从而具有普遍历史意义,即能够通过吸纳越来越多的异质性力量,通过抗衡与冲突来发展。

那么独特的西方理性化的动力究竟来自何处呢?在韦伯早期有关新教问题的分析中,就是作为历史命运的理性化与作为人的自由的“理性化”之间的复杂张力关系。亨尼斯认为,韦伯思想中的一个核心问题是生活秩序与个性之间的张力,但也许更重要的问题是社会秩序与个性或理性化之间的紧张关系。

韦伯在为《宗教社会学论文集》撰写的前言中指出,西方理性化的独特性体现在诸如系统严密的史学、政治思想和法律体系,“理性的和谐的音乐”,“理性的、系统的、专门化的科学职业”,理性的和“理性的资本主义组织方式”。这些都属于韦伯所谓的“诸社会秩序”(die geselleschaftlichen Ordungen)。而这些社会秩序的理性化,其突出表现就是各种系统化的程序技术的发展,如亚里士多德政治学中的概念系统和逻辑方法,西方音乐中以记谱系统为手段的和声,西方绘画中的空间透视法,作为理性前提的科层制,以及作为理性资本主义企业核心的以复式簿记制度为基础的货币形式的资本核算等等。但自《新教与资本主义精神》起,韦伯的核心问题就并不仅仅是这种不同社会领域中不同形态的程序技术的“自主”发展逻辑,也不是不同的社会秩序之间的因果关系是如何影响了程序技术的发展,而是程序技术的发展与人的实践行为的理性化,以及与人的个性形塑之间的关系。在《宗教社会学论文集》的前言中,韦伯明确地表明了他关注的这一焦点:“虽然经济理性主义的发展分地依赖理性的技术和理性的法律,但与此同时,采取某些类型的实践理性的生活行为却要取决于人的能力和性情倾向。”

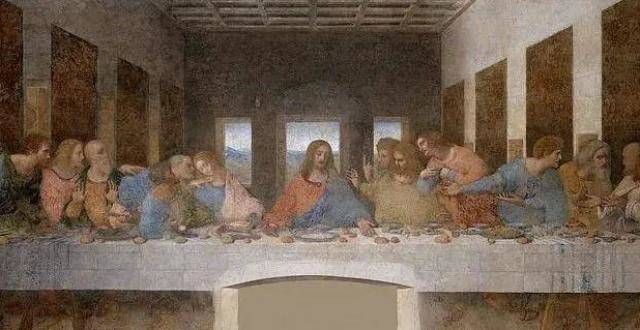

《最后的晚餐》即采用了透视法。贡布里希认为,达·芬奇此画“在构图中取得巨成就……这幅画的构图有一种轻松自然的平衡与和谐。”(见贡布里希著,范景中译:《艺术的故事》,广西美术出版社,2008。)

因此,在《新教与资本主义精神》中,人的生活方式或实践行为的理性化就成为分析的焦点。因为,正是这种理性化的出现,即人们的生活行为的纪律化(disciplinieserung)和条理化(methodisierung),构成了理性资本主义在发生学意义上的关键环节,将“新教”与所谓“资本主义精神”联系在一起。而随着韦伯将“新教命题”进一步推广到整个西方的理性化进程,这一分析思路,就具有了普遍历史的意涵。也就是说,西方社会秩序的理性化正是因为这种理性化根植于人的生活行为的理性化,它才具有了独特性。这种独特性就体现在,社会秩序理性化的动力来自于伴随理性化过程的冲突与张力。

在为“世界宗教的经济”撰写的导论中,韦伯清晰地表述了这一理性化中蕴含的张力。在这篇充满对现代社会理性化深刻洞察的文章中,韦伯指出,在近代西方的历史中,推动生活秩序彻底理性化的力量,恰恰是救赎宗教中有关彼岸的“预言的观念力量”(die ideellen Macht ethischer Prophetien)。救赎宗教的预言从礼仪转向是与理性的世界图景的发展紧密地联系在一起的。伴随着这种“世界的除魔”,在先知和救世主的宗教与世俗世界及其秩序之间,形成了持久的紧张关系。在这种紧张关系下,宗教的救世道路改变了,从冥想地“逃避世界”转向积极苦行地“改变世界”。这样,“师式”的宗教信仰(Virtuosen Religiosität),就通过形塑信徒的惯(Habitus),使其日常生活实现了的理性化。这种“英雄主义”或“师式”的宗教信仰(新教诸教派)的宗教资格,“正是在日常考验出来的。不过不是一般意义的日常,而是为神服务的、有条理的、理性化的日常行动。将日常行动以理性的方式上升为天职,成了救赎的保证。在西方,宗教师们的教派成了生活行为有条理的理性化的酶,而不像亚洲那些冥想的或纵欲的或麻木的神魂颠倒的人们的团体那样,充当渴望脱离人世间活动的无意义状态的活塞”。因此,作为社会秩序理性化的关键,理性化的原动力,正是来自对日常生活中的实践行为加以理性化,这种理性化,就是要根据救赎宗教的“使命预言”将每个人的日常行动转变为具有特定惯(即条理化和纪律化)的生活风格。因此,韦伯指出,这一理性化的特征就在于,“从心理学的角度来看,眼前的、此岸的,对于那些寻求救赎的人来说恰恰是最基本的,这是他们的惯”。

在《新教与资本主义精神》的分析中,以塑的惯为核心的理性化,对于现代西方社会秩序的理性化,具有重要意义,它通过“天职”的观念,使日常生活中的现世义务成为塑造个性的关键,从而为社会秩序的程序技术提供了重要的推动力。洛维特指出,推动韦伯思想发展的原动力就是“在当代世界中人的命运”。而这种人的命运,集中体现在资本主义作为“我们现代生活中最决定命运的力量”上。但在韦伯的笔下,这种命运绝不是人的自由的反面,与后来西方马克思主义中盛行的异化命题相反,在韦伯的“新教命题”中,理性化的命运与现代人的自由相反相成,而二者关联的环节就是一种体现在新教徒的“天职”中的个性形塑的技术。

《浮士德·悲剧第二》是《浮士德I》的续集,于1832年发表。歌德晚年主要从事的工作就是浮士德诗歌(第二)的创作。与《浮士德I》不同的是,个人感情生活不再是重点,更多的是社会现象,历史事件以及政治发展。图为浮士德1832年版。

人们往往容易忽略韦伯在《新教与资本主义精神》结尾处对歌德的个性观念的讨论。韦伯指出,歌德在其巅峰时期创作的《威廉•麦斯特的漫游时代》和《浮士德》的第二中告诉我们,现代的个性不再是古典主义理想中那种追求完美的个性。不过,它也不是浪漫主义式的总体个性。现代人的个性,不是脱离日常生活,到艺术或某种神秘体验中去寻找个性形塑的空间,而是在日常生活中探索一个人的个性。“天职”就是这种个性的鲜明表现。因此,在韦伯的眼中,现代人的个性并非力图到专门化的工作之外,去寻求那种看不见的总体,而是放弃了“普遍个性”(universal personality)的渴望,面对一个“破碎的世界”(world in fragments)和破碎的灵魂(fragmentation of soul),现代人个性的“总体”就体现在他的工作中,在他的工作中寄托了自由的可能性。这样,韦伯的社会理论就摆脱了现代社会理论中常见的怀旧或乌托邦式的主题,通过专门化的个性塑造与理性化,将自由问题与理性化的问题结合在一起。这里,腾布鲁克强调的“世界的除魔”这一命题的重要意义就展现出来了。正是“除魔的世界”要求人们实现一种“英雄主义的”。这种对每个人所提出的根本要求,只有当这个人生存在非同寻常的“杰出”状态中,才有可能实现。但正如韦伯在分析“世界宗教的经济”时所指出的,面对这种“杰出”状态以及超验秩序与日常现实之间的紧张,不是逃避这种紧张或者借助符号手段来协调二者的紧张,而是利用这种紧张,作为人的理性化的动力,像新教徒当年的选择一样,从人的天职入手,完成这一天职的“日常要求”。用韦伯的话说,在现代社会中,人要获得个性与自由,其实很简单,只要“每个人都找到操持他的生命之弦的守护神(daemon)”。

3.理性化与自由的悖论:从支配社会学透视韦伯的困境

韦伯有关“新教”的命题,实际上是在社会理性化与自由的理性化之间找到了一个重要衔接点,即纪律。纪律一方面构成了社会理性化的技术基础,另一方面,它又成为个人对自身生活进行全面的组织与安排的技术,形塑个性的技术,最终也是新教徒获得自由的技术。因此,纪律既是“除魔的世界”中的历史命运,又是“禁欲者”的守护神手中操持的个人的命运。

不过,理性化的难题就在于如何能够始终维持,甚至发展“除魔的世界”的历史命运与“禁欲者”个人命运之间的张力。是否理性化不可逆转的进程意味着,巨的历史命运终究会吞噬每个人的个人命运?这种危险在理论上的反映,就是将“除魔的世界”的历史命运看作系统的工具理性扩张,将个人的纪律实践等同为人的自我异化。这些理论上的严重问题,也许不过是现实困境的征兆。事实上,正是因为无法维持世界的除魔,才会导致对“怨恨或一种伪神义论的要求”,听命于各种虚幻观念或神话的摆布;而同时,也正是因为缺乏现代的禁欲式的自我技术,我们才最终远离了新教徒的紧张与纪律,而沦为一种功利主义逻辑下的“没有精神的专家”。

由此看来,韦伯的社会理论,既不同于那些将社会秩序的理性化等同于与人的自由无关的程序技术的功利主义或实证主义,也与强调异化与商品拜物教的西方马克思主义传统相去甚远,事实上,这种研究传统同样将社会秩序的理性化看作是对个人自由间接的威胁甚至直接的剥夺,而背后人的观念是一种全面的、总体化的完美个性,以及由这样的人自愿构成的共识的共同体。

不过,伴随韦伯自己研究的深入,上述有关理性化与自由的论述却面临着严峻的困境。早在撰写《新教与资本主义精神》时,韦伯就已经清醒地意识到,入世禁欲主义的新教教派与资本主义之间的“亲和力”(Wahlverwandschaft)并不会永久存在。因为“获全胜的资本主义,依赖于机器的基础,已不再需要这种精神的支持了”。作为理性社会秩序核心的程序技术既无需理性化的推动力,也不再“试图寻找什么理由为之辩护”。因此,现实中的资本主义,对于现代人来说,已经从清教徒肩上轻飘飘的斗篷,变成了一只铁的牢笼。在几年后,韦伯又进一步指出,无论美国资本主义企业中所有权与经营权的分离,还是德国所谓的“福利供给”,甚至俄国的工厂制度,处处都体现出一种倾向:“迈向新的奴役的铁笼”。脱离了理性化的“支持”和“充实”的社会理性化,是否最终会演变为一种非人的异己力量?“就仿佛是身处一列不断加速的列车,不知道扳道工是否正确地设置好了下一个转向。”

如果考虑到韦伯的比较历史分析实际上是一种“现在史”(the history of the present),即通过历史研究来理解我们何以成为我们现在的这个样子,那么韦伯对现在的诊断就并非无关紧要的政治感慨了。正如蒙森一再强调的,现实的政治关注是韦伯的另一副面孔,对他的学术研究始终具有强的影响。身处在德国古典自由主义文化衰微的时代,韦伯一方面对此深感痛惜,但另一方面他也一再要求政治家和学者正视现实,面对所谓“科层制的时代”,必须重新探讨自由的可能性。因为他清醒地认识到:“科层制与安排生活的现代、理性方式的其他历史载体的区别就在于,科层制更加难以逃脱。”

韦伯对政治现实的这种关注,在1915年前后,伴随着他思想的进一步“突破”,将理性化与自由之间的紧张关系,更尖锐地带入了社会理论问题域的核心。

尽管蒙森和施路赫特存在诸多分歧,但两个人都承认在1914至1915年左右,韦伯的社会理论发生了非常重要的变化。另一方面,韦伯社会分析的研究策略(即通常所谓“方”)有所调整。而另一方面,伴随宗教社会学研究的深入,理论的方观念有所变化,韦伯整个社会理论的视野也出现了重的变化。韦伯不仅关注通过理性化,宗教的世界图景如何影响了社会秩序的理性化(资本主义的发展);而且还进一步考虑其他各种物质条件和社会结构因素对理性资本主义兴起的(正面和)影响;进而,这些领域自身的理性化进程,也成为韦伯关注的对象。在韦伯面对的这些新问题中,支配社会学的问题以系统的方式出现在韦伯的社会理论之中。可以说,在1915年以后,韦伯就同时从宗教社会学和支配社会学两个角度思考理性化的问题。

但随着韦伯通过支配社会学的研究将他一直关注的政治问题纳入社会理论的问题域中,新教教派的理性化与资本主义的社会秩序理性化的基本思路却面临了与韦伯对发达资本主义的“悲观预言”的诊断类似的困境。

可以说,韦伯思考支配社会学的问题与他以往思考宗教社会学的思路并没有根本的差异。他关心的核心问题仍是理性化与自由之间的关系问题。也就是,“在不同的条件下,特别是高度科层化的资本主义社会的条件下,自由是如何可能的”。但对于韦伯的支配社会学分析来说,与《新教与资本主义精神》中的分析中仍有两点关键的不同。首先,韦伯对支配问题的探讨主要不是从发生学的角度出发的,而是特别关注了对科层制的程序技术特点的分析,政治理性化与其他社会秩序的理性化之间的关系(特别是经济领域的理性化)。程序技术在韦伯以往的分析中往往是作为背景来处理的,而现在作为社会秩序理性化的核心的各种程序技术,成为韦伯直接关注的焦点。

其次,更为重要的是,随着韦伯着手分析不同的社会秩序中的理性化过程,韦伯思想中的“诸神之争”的主题开始占有越来越重要的位置。在1915年以后,韦伯多次提到穆勒(John Stuart Mill)晚年的观点,即在经验世界中,人们只可能拥有多神论的经验。韦伯就此指出,“事实上,任何生活在现世(基督教意义上的世界)的人都只能感到自己是在面对不同的价值之间的斗争,其中的每一种价值,单独看,似乎都在他身上强加一种义务。他必须选择他想要哪一种神,想为哪一种神服务,或者何时想为其中一个神服务,而何时又为另一个神服务。但在任何时候,他都会发现自己置身于一场发生在此世中的诸神之争。而首先,他总会发现,他已远离了基督教的上帝,或至少是登山宝训中宣扬的那个上帝”。因为,在韦伯看来,实际上,“诸神之争”是“除魔的世界”中的题中之义,而对于生活在这样的世界中的现代人来说,又是价值自由的前提和结果。

但仔细分析,我们就会发现,韦伯的“诸神之争”和价值自由与新教命题中在“理性化”和“自由”之间建立的反题结构之间,存在着潜在的冲突。韦伯的“诸神之争”,意味着在现代政治秩序中,理性化意味着要搁置与超验的“神”的联系。因为,韦伯敏锐地意识到,在现实政治中,任何从绝对的价值出发的政策,都无视“后果”(ethics of consequentialism),沦为一种泛道德主义。在一战期间撰写的一封公开信中,韦伯就尖锐地批评了从福音观念出发的和平主义思潮。在韦伯看来,这些“乌托邦”观念,与当年他在弗莱堡学任经济学教授的就职演讲中就开始倡导的“现实主义”取向完全相悖。在韦伯看来,无论是“乌托邦”的,还是“乌托邦”的自由主义,都难免沉湎于一些陈旧或者空洞的观念,无视我们面对的历史命运、我们生存的现实与条件。这也正是韦伯晚年关注“信念”与“责任”关系的一个原因。

但对于理解现代社会的理性化问题来说,绝对不容忽视的一点是,韦伯对现代政治的这一看法却丧失了“新教论题”中超验的彼岸世界与日常生活的此岸世界之间的紧张关系。因此,韦伯对支配社会学的分析也就丧失了在宗教社会学分析中借助这一紧张关系建立的理性化的推动力。而正如我们已经看到的,在宗教社会学的分析中,理性化不仅构成了社会秩序理性化在发生学意义上的“亲和力”,而且更为重要的是,正是理性化与社会秩序理性化之间的这种复杂关系,为人的自由提供了可能空间与现实技术。

在政治支配的领域中,个人不再能够诉诸一种超验的、彼岸色彩的“神”,来抗衡现世科层化中的例行化力量,因为,韦伯在分析支配社会学的例行化,探讨科层制与法律制度中的惯的形塑时,没法再像在“新教命题”中那样,将个性和自由通过生活风格的理性化,与政治秩序的程序技术方面的理性化联系起来,而是“在政治理性中彻底消灭一切的东西”。

这一点特别体现在现代社会的政—议会政治中。在政经营的条件下,政治科层化这种社会理性化的理性化动力丧失了。在高度组织化的政中,职业人士并非像新教企业家一样,“为政治而生”(live for politics),而是“靠政治谋生”(live from politics)。这正吻合韦伯当年在《新教与资本主义精神》中所作的区别:“清教徒想在一项天职中工作;而我们工作则是出于被迫。”因此,在宗教社会学研究中发现的社会理性化与理性化之间的关联——天职——在现代社会的政治领域中根本就没有位置,理性与自由之间的二律背反的关联实际上也就丧失了。面对这一困境,韦伯的一个重要尝试,就是提岀了克里斯玛的观念,试图从中找到对抗徒具例行化,丧失自由色彩的理性化的出路。

克里斯玛,作为历史命运中的“性力量”,之所以能够为政治秩序带入动态力量,正是因为它具有理性化方面的意涵。腾布鲁克认为,韦伯的克里斯玛学说深受德国学者迈尔的影响。迈尔指出:

“所有主要的和性的运动……都来自为宗教观念所占据的那些个人的个性……在这些形象中,他们不可能再听命于外在的权威……因此,它[指独特的信念,引者按]的出现就总是性的,并导致变革……在任何时候,它都是通过与对手的艰苦斗争来确立自身的……”

信念与斗争,使这些人的行动打上了他们的个性的烙印,并正是借助他们的这一个性,为历史带入性的力量,对抗作为例行化的惯或传统。

从这一角度看,韦伯在宗教社会学中分析的新教教派的“英雄”和“使命预言”,实际上同样具有支配社会学的意涵。不过,在支配社会学中,像在宗教社会学中一样,这一力量同样难以持久。韦伯清醒地意识到,克里斯玛的性力量,最终也无法摆脱例行化的命运。而一旦克里斯玛例行化,政治支配问题就面临艰巨的困境,这与脱离了与禁欲新教关联的资本主义的状况颇为类似。在这两个领域中,都面临着“专家没有精神,纵欲者没有心灵”的危险未来。但从韦伯的支配社会学来看,正是克里斯玛与例行化之间的这种二律背反的结构,构成了发展的内在动力,从而使韦伯的支配社会学中的理性化,摆脱了《新教与资本主义精神》中发生学的限制范围,具有了普遍历史的意涵。这样看来,韦伯“政治思想中的二律背反结构”,比起《新教与资本主义精神》中发现的理性主义的反题结构,就有了非常重要的进展。不过,这样的进展付出了巨的代价,这就是克里斯玛与自由之间的紧张。在政治秩序的理性化问题中,社会理性化的程序技术,不再与个人的理性化发生关联,借助后者的“亲和力”,推动理性化的发展,遏制理性化的空洞化的趋势。相反,人们必须在僵硬的例行化与色彩的克里斯玛中进行选择。面对来自这两个极端的挤压,韦伯究竟可以在哪里找到“自由的活动空间”呢?

在韦伯笔下,现代社会政治秩序中的克里斯玛主要有两种表现:一种是性的力量,另一种是新的非教条性的“众动员式的民主”(plebiscitarian leader democracy)。但正如我们已经指出,韦伯认为,性政治背后的“信念”观念隐含着某种不可忽视的危险,因此,韦伯非常关注这种“民主”的可能性,在众动员的身上,韦伯看到了挣脱例行化的“铁笼”的可能性。因此,在晚年的韦伯眼中,理性化与自由的命运,有一个重要的方面,就是科层制的机器与有的民主之间的复杂关系。正如韦伯在“以政治为业”的讲演中所指出的,德国“只能在这两者之间作一个选择:或者是借助科层‘机器’的民主制,或者是无的民主制,即没有天职感的职业政治家的支配,这些职业政治家恰恰缺乏真正造就一个的内在的克里斯玛的素质”。不过,身为自由派的韦伯,同样预感到了民主的潜在危险,而且在俾斯麦留给德国的政治遗产中敏锐地发现了这一危险的现实反映。

图为威廉一世在法国凡尔赛宫的镜中登基为皇帝的绘画,白衣者为俾斯麦。

就俾斯麦本人而言,无疑是韦伯心目中的克里斯玛的典型形象。这位“铁血宰相”不仅领导了以普鲁士为主导的德国统一进程,而且一手塑造了德意志的政治传统。但韦伯却对这种由克里斯玛色彩的伟人进行的统治带来的历史效果深表怀疑。韦伯指出,达种“恺撒制”,由一个天才来进行统治,给德国政治带来了巨的不幸。“对一个政治家的个性的毫无节制的景仰,竟然使一个骄傲的如此毫无保留地牺牲了它自己的客观信念。”这位政治家的传奇,实际上建立在惯听命他的决定的国民的基础上,从而使洪堡和康德的,丧失了自己的政治意志。

“恺撒制”之所以导致了这样的问题,就在于俾斯麦拒绝接受甚至容忍在他之外存在任何独立的权力,这意味着,在这样的体制中,除了自己以外,不允许存在任何根据自身责任来行动的人。实际上,这正是韦伯一直痛惜的德国市民阶级个性衰弱的一个重要原因。曾一度为自由而抗争的市民阶级,在俾斯麦的个性和政治权谋面前五体投地,不再进行独立的政治思考,争取自身的权利。也许,这才真正导致了“资本主义精神”的衰微。而在韦伯看来,德国政治的不成熟正在于缺乏担纲政治领导权的阶级,这是整个德国为俾斯麦个人的个性付出的代价。结果是德国政治摇摆于市民阶层的冷漠、政治市侩和工人阶级的“怨恨”之间。而俾斯麦的这种克里斯玛的统治,正是结合了众动员的所谓“民主”,以“普遍公民权”为幌子,实质却意在借助惯于被动服从的众,通过“普选”来获得保守势力的支持。

因此,从韦伯对“恺撒制”的讨论中我们可以发现,一旦宗教师的英雄,变为政治领域中具有克里斯玛的,那么原来“培养那些我们认为足以构成我们人性中最和高贵的性格”的理性化力量,却很可能只会导致牺牲每个人(或至少市民阶层)对自己个性的形塑,来成就一个人()的个性崇拜。自由的动力,却蜕变成了自由的敌人。

因此,在民主中,不仅找不到自由的活动空间,似乎理性化的动力,也会流失在“半是恺撒制,半是家长制”的政治统治形式中。在这种形式下的,完全不知道任何真正的政治教育,也完全不具有任何政治意志,实际上,没有任何政治传统,只知道以被动的宿命态度听从恺撒式的权威而已,它的公民根本就没有什么性格可言。而当一个甘于像羊群一样被统治时,就不可能有自由。

那么还有其他选择吗?正是在这里我们触及到了韦伯政治思想中饱受争议的分,就是韦伯的所谓“主义”、甚至“帝国主义”的思想倾向。蒙森和亨尼斯将这些倾向看作是韦伯为自由留下空间的最后尝试。用蒙森的话说,就是“有必要在社会生活的所有层次上都保持最限度的动态力量,或借助各种手段来促进这种力量”。洛维特简明地将之概括为,“通过斗争获得自由”。也就是说,面对例行化、纪律化和条理化无所不在的程序力量,用一种充满的否定性力量,来冲破特定的牢笼,这就是“自由的活动空间”的意涵。

但无论是享尼斯和蒙森的尼采式解读,还是洛维特的另一种“总体性”,似乎仍然不能解决韦伯的困境。因为以为载体的“实力政治”(Machtpolitik)与“恺撒制”面临的问题实质上没什么两样,因为在这种所谓通过斗争获得的自由中,并没有为每一个“自助”的人的性格留下任何理论位置,某种政治上的“辉煌”并不能掩盖背后的空虚。和俾斯麦当年的情况一样,这仍然在某种意义上讲是一种虚荣政治,而不是荣誉政治;是伪神义论,而算不上真正的信念。

整个支配社会学的问题的症结就在于在政治领域中无法找到与宗教社会学中的“社会秩序理性化和个性塑造”的反题结构相应的张力。无论是所谓的“”、克里斯玛,还是以或面目出现的政治斗争,都无法真正成为例行化的对抗力量,甚而不如说是和后者构成了共谋的关系,谋夺自由的残存空间。因此,从政治社会学的角度来看,在理性化(科层化、纪律化、条理化与理智化)的条件下,韦伯的自由方案就面对了两种可能的紧迫危险。一种危险是,如果诉诸克里斯玛式的,那么最终的结果并非普通公民的自由,也谈不上他们的责任与性格,而不过是个别专擅的“自由”,而这种“自由”与其说是自由,不如说是“恣意”。另一种危险是在政治中强调尼采式的斗争的意义,而这样做的结果则助长了主义甚至主义的倾向,最终“集体的斗争”与其说是保留了个人自由的动力,不如说是以集体的名义压制了个人自由的空间,最终以“敌人”或“战争”为借口彻底剥夺了自由的可能性。韦伯去世后德国的历史也许正是面对现实的政治处境追求“自由”的这两种危险的写照。

所以,韦伯的困境实质上在于在韦伯对支配社会学的分析中,无法在现代社会中找到一套继续维持新教教徒的生存张力的理性化的精神张力,结果使理性化的历史命运,不再是个人命运的另一面,而变成了个人自由与命运的历史对立面。在宗教社会学的比较历史分析中,“除魔的世界”与个人的自由相反相成。但在他的政治社会学研究中,在“除魔的世界”中似乎没有任何个人自由的可能性,而要创造个人自由的空间,似乎就需要将世界重新着魔,这个“诸神之争”的世界中反而没有禁欲者的守护神的任何位置,禁欲者的“守护神”不得不要附身在各种各样的“伪神”之上。

蒙森曾经称韦伯是一个“身陷绝望的自由派”(liberal in despair),不过在他的笔下,“绝望”不过体现了韦伯的悲观主义观念罢了。蒙森没有看到,绝望正是韦伯作为一个自由主义者和一位现代性的社会学家的根本立场。在社会学家曾经写下的一段最完美的文字中,韦伯告诉我们,正是“越来越具有毁灭力量的无意义性”,带来了世界的除魔,使我们超出了平淡的自然主义和有机循环,而且恰恰是这种“世界绝对的不完美”,最终使禁欲者在实践中尝试最彻底的理性化。唯有绝望,才能正视我们面临的历史命运,担负它,将它变成个人的命运。一句话,唯有绝望,才开始知道如何挣扎。因此,我们需要探问,面对经典自由主义的危机,韦伯的社会理论除了提出了尖锐的问题之外,是否还包含了潜在的“出路”?是否有可能从韦伯社会理论的基本思想出发,探寻一种自由的可能性:在政治领域中,既无需将自由看作一种天赋的权利、占有的财产,或者自然的秩序,而是一种不断努力的自由行为,通过斗争贏得的自由空间,一种自由的生活风格,而同时又不会流于德国历史揭示的两种现实危险?

但是,随着时光的流逝,我们“必须做我们的工作,趁着白日”。现在,必须为那些属于众,那些完全依靠自身力量的个人,赢得“不可让渡”的自由与个性的空间。必须在现在,也就是在下几代的时间内,趁经济“”和思想“”,深受鄙视的“生产的无状态”和同样受到鄙视的“主体观念”(subjectivism)尚处巅峰的时候。因为正是它们,并只有它们,才使个人能够获得自由与个性的空间。一旦世界在经济上“充分”发展,在理智上“得以满足”,对于普通人来说,也许永远不再可能赢得这些空间了。至少面对不可洞察的人类未来的迷雾,我们单薄的双眼能够看到的,就是这样的结果。

也许,真正能够塑造政治传统的,既非运用辉煌的政治口号来进行众动员的伟人,亦非民粹主义者心目中的那些被动员的“沉默的多数”,而是“那些完全依靠自身力量”,真正能够在政治中找到“自由与个性的空间”的孤独的人,以及在他们身上展现出来的“超越日常的惯”(ein ausseralltaglicher Habitus),而这也正是我们为什么要探讨“英国法”问题的原因。

*本文节选自李猛编《韦伯:法律与价值》“除魔的世界与禁欲者的守护神:韦伯社会理论中的‘英国法’问题”,上海出版社,2001年。

声明〡本文来源韦伯研究公众号。版权归原作者及原出处所有,内容为作者观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及版权问题,请与我们联系。

IT百科:

怎么清除笔记本的程序文件 wen10平板电脑怎么进pe cpu怎么自动降频降压

网者头条:

蛙泳一个腿怎么分离 吃鸡麻将叫什么 乒乓球为什么练双摇呢呢 12星座生孩子有什么痛苦

1

1